联系方式

- 江南古桥文化研究会

- 电话:

- 传真:0571-85361298

- 地址:浙江省杭州市湖州街51号浙江大学城市学院理三415室

你见过沈肃文筹建的通济桥吗?

发布时间:2019/10/23作者:文章来源:陈年的往事

10月11日,我坐好友张先生的轿车去萧山瓜沥镇长巷村寻拍通济桥。

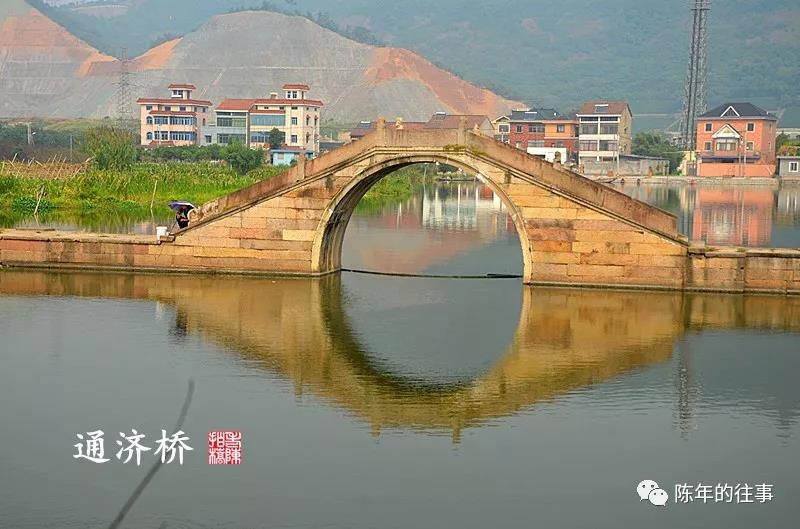

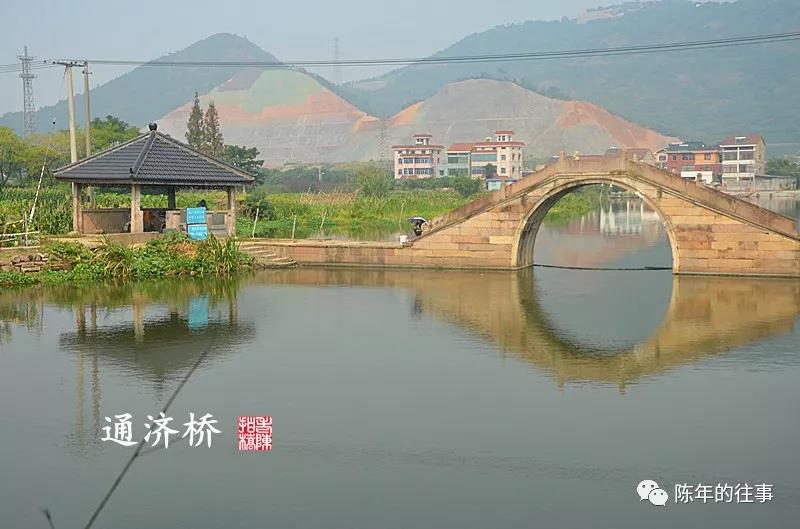

通济桥又名东升桥,清代建造,民国重修,位于瓜沥镇长巷村东井自然村,东西横跨在东井河上。

据记载,长巷村位于萧山东部航坞山南麓,依山临水,境内河道纵横,池塘星罗,盛产鱼鲜。北靠东恩村,东连渔庄村,南接群联村。属亚热带季风气候,雨水充沛,温暖湿润,四季分明。村北的航坞山海拔299.1米,为萧山东部第一高峰。长巷村由长巷、前渔家池、后渔家池、东井、正三房、西岸桥、窑溇、窑前、西沈、汪家汇等11个自然村组成,村中以沈姓为主,村内的沈氏祠堂为杭州市文物保护点。产业主要有养殖业等,交通便捷,经济发达。据《萧山长巷沈氏宗谱》记载,长巷沈氏始祖沈衡世居姑苏长巷,之后迁家于萧山凤凰、吹楼间,即以长巷名其居地,以示不忘其本。

通济桥是由正桥和引桥两部分组成。 正桥东西两端为引桥,引桥用条石砌成,上铺石板,坚实整齐。东引桥长22.80米,西引桥长10.00米,宽各为2.50米。

通济桥正桥为单孔半圆形石拱桥,桥身长16.60米,桥面宽2.70米,长2.50米,跨径5.30米,孔高5.50米。拱券为横联分节并列砌筑。桥南北两侧有对称实体石桥栏,栏高0.50米,厚0.20米。桥栏两端有抱鼓石,桥栏间有望柱,望柱上雕饰12只石狮子,现存8只,雕刻精细,神态各异。桥面中间石桥外侧镌刻“通济”二字。桥东西两端各有22级和21级台阶,台阶上窄下宽有收幅收分。桥雄伟壮观,坚固美观,保存基本完好。

桥西南角建有石古亭一座,长宽各为4.40米。古亭虽几经坍塌,现重修后仍有古韵,现存多根石方柱仍为原物。南侧石方柱上镌刻的楹联字迹仍清晰可认:“由遗教遗风遗言成兹小筑,是民有民治民享来此稍休”。这古亭周边均为田畈,过去夏天有雷阵雨时,可让田间劳动的乡民在古亭躲雨,也能让过路行人休息。现在成了人们停放电动自行车的场所。

通济桥在1999年10月28日,被萧山市人民政府公布为文物保护点。2004年7月13日,被杭州市园文局公布为杭州市文物保护点。2009年4月20日,被杭州市人民政府公布为杭州市市级文物保护单位。

这通济桥原是清代古桥,因年久失修成了危桥,民国时期,由瓜沥镇长巷村人沈肃文先生筹款发起重修。沈肃文(1881~1958),他是辛亥革命时期的人物,早年与徐锡麟相识。光绪三十二年(1906),他在绍兴钱清创办浙光中学。徐锡麟案发后,改名沈毅,去杭州进浙江两级师范学堂优级史地科学习,曾在浙江省第一师范附小、省立商业学校等任教员。建国后曾任轻工业部财务司司长,并任民建中央常务委员。1958年10月11日病逝北京,葬于八宝山革命公墓。

据说,通济桥最先原名为肃文桥,是因为乡民对沈肃文先生的名望和主要捐资者的肯定,桥落成时,沈肃文先生认为修桥乃乡民之事,自己只是做了一个乡民本应该做的事,不应该以他的名字命名,就叫石工将其改为通济桥,意为河之通济甚便,往来通达。

本文章转载于绍兴陈树尧