联系方式

- 江南古桥文化研究会

- 电话:

- 传真:0571-85361298

- 地址:浙江省杭州市湖州街51号浙江大学城市学院理三415室

探寻俞塘古桥及俞氏故居地

发布时间:2021/4/28作者:文章来源:

近日笔者查找照片时,发现两张拍摄于十几年前的残桥照片,感觉此桥虽残,却不一般,有宋元古桥特征,值得进一步察看,但忘了照片拍摄地点。根据当天所拍其他照片特征分析,此残桥有可能在洛舍镇雁荡或草塘一带,时间已过去了十几年,不知还能否找到?笔者怀着侥幸心理前往,东问西问,七转八拐,竟然找到了,而且还有意外发现。

2009年拍摄的残桥

2009年拍摄的残桥

探究残桥

残桥位于洛舍镇东衡村草塘紧邻龙溪的一条汊河上,南北跨,仅剩两端桥台和北侧一孔,但仍可判断桥型。这是一座三孔石梁桥,跨度约12米,宽约1.6米,桥墩柱石密排、抹角。所见边孔纵梁由两块石板铺设,呈弧形,折沿睑边,上面有规整的栉阶。两端桥台排柱帽梁石端面有花卉浮雕纹饰,古朴典雅。无桥栏,但有倒伏的抱鼓石。主体构件用材大多为武康紫石。从这些特征看,这是一座典型的宋元风格古桥。笔者在残存的排柱上发现两个莲荷纹字堂,其中一个文字隐约可见,有三行,中间一行似乎有“峕大……癸酉口月十七日口口重建”字样,可惜关键字未能读出。

留存至今的俞塘残桥

留存至今的俞塘残桥

俞塘残桥局部(可见荷莲字堂)

俞塘残桥局部(可见荷莲字堂)

俞塘桥帽梁石端面花卉纹饰

俞塘桥帽梁石端面花卉纹饰

因桥残缺,不见桥额。笔者走访当地村民,都说叫“移塘桥(音)”。笔者不知其意,问字怎么写?说与村名相同,一条鱼的“鱼”,塘塍的“塘”。但是笔者疑惑,德清方言中“鱼”的发音是“ng”,不该是“yi”。后看到一块老门牌:“草塘村俞塘”,这就对了,“俞”的方言音才是“yi”,此桥应该是俞塘桥。不过有位村民说,他曾看到过桥上的字,记得是万年桥或是万安桥。古桥一般有两个名称,一个是桥上所刻的桥额名,另一个是俗称。 笔者判断,俞塘桥名是因俞塘村而得名,是俗称,万年桥或万安桥才是它的真名。

说起俞塘桥,村民七嘴八舌,说龙溪旁曾有一条古道,是德清县城通往戈亭、吴兴的要道,俞塘桥是必经之地,老底子往来相当闹忙。一位老人告诉笔者,俞塘桥什么时候造的,无人知晓,但是曾经搬过,还有不少人知道。据说原来的桥在东面约三四十米处,“长毛”造反(太平天国)之后移到了这里,原因不明,当地人在原址上挖到过不少桥木桩。因为桥离村子近,村民常坐在桥栏上歇脚聊天。后来公路多了起来,从这里走的人越来越少。大概30多年前,一条挖泥船过桥时,撞坍了桥墩,之后也不见人来修,越塌越多。笔者明显感受到当地村民对这座老石桥的留恋。听了村民的讲述,笔者又去残桥,凝视草木丛生、藤蔓缠绕的断桥,倍感岁月沧桑。

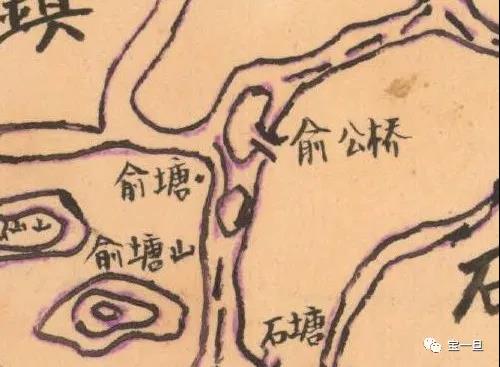

返回后,笔者查阅德清史志,均无此桥记载,这很正常,古桥被记载的是少数。又咨询《德清古桥》作者朱惠勇老师,他不知有此桥。再查阅《德清县第三次全国文物普查成果汇编》,也找不到。这就有点不正常了,俞塘桥似乎是一座隐匿了的桥。笔者不甘心,继续查找,在康熙《德清县志》找到俞塘地名,后终于在清乾隆德清地图上找到了“俞塘桥”,看来它是有过“户口”的。

清乾隆年间德清县五里方图中有俞塘桥

俞塘桥被人遗忘,应该与残缺有关。那么俞塘桥是怎么变残的?笔者找到了一位当事人,据他回忆,上世纪80年代洛舍钢琴、木业兴起后,大量的原材料要从河道进入镇区,但是受河道水闸宽度限制,大船难以进入镇区,而俞塘村处的水闸较宽,可以进入。1989年春的一天,一艘大货船沿龙溪驶入俞塘闸河道,没想到河道口还有俞塘桥,桥低船高,无法通过。于是迅速调来挖泥船,轻松吊去了俞塘桥中孔的石梁,大船顺利通过,古桥从此残缺。看来,俞塘桥是人为致残的。

意外发现

在寻找俞塘桥过程中,笔者有意外发现。俞塘桥因俞塘村得名,俞塘村名按传统地名命名规律应该出自当地的俞姓,而现在俞塘村的俞姓人家却是“少数民族”。该自然村68户人家中,倪姓和沈姓占了一半多,还有唐、蔡、金等姓,俞姓只有6户。说起倪姓,村民引以为豪,说古代曾出过一位吴兴钮状元的先生。经查,钮福保(1805~1854年),浙江乌程人(今吴兴),清道光十八年(1838)状元,这说法应该不是空穴来风。看来此地的倪姓人家不仅人口多,还有来头。但是此地为什么不叫倪塘,而叫俞塘。唐人孟浩然诗曰:“人事有代谢,往来成古今。”笔者分析,近现代俞塘状况,不一定是古代的状况。俞塘桥具有宋元风格,康熙《德清县志》已明确记载了俞塘地名,按俞塘的古老,此地起码在清初应是俞姓人家的聚居地。

俞塘自然村一角

俞塘自然村一角

笔者访问到了一位叫俞阿呆的老人,他的讲述颇有意思。他说,近几代俞塘就这几户俞姓人家,也没啥名门望族,但他们的曾祖一辈曾被请到乌山吃过探花酒,爷爷辈还到乌山上坟。至于当年的探花叫什么名,他不知道。根据老人的描述,他所说的乌山就是十来里外的乾元镇东门外的乌牛山。乌牛山南麓的南埭圩是俞姓聚居地,晚清文化名人俞樾出生在那里,俞樾之孙,俞平伯之父俞陛云确实在光绪二十四年(1898)探花及第。笔者分析,按中国人的传统,家族中出了光宗耀祖的事,族人会聚在一起庆贺。俞阿呆老人说的祖上“曾被请到乌山吃过探花酒”是可能的,一个普通农民不会平白无故说出此事,这证明俞塘的俞氏与南埭圩俞氏是同族。俞氏是德清望族,根据俞樾自述,俞氏约于元末迁居德清,先世多隐于农,故谱牒不著,家族延续情况不详,他们一族曾多次迁移,后定居南埭圩。这不禁让人产生联想,俞塘的俞氏是从南埭圩迁居的,还是南埭圩的俞氏是从俞塘迁居的?笔者认为是后者。根据俞塘的历史和现状,俞塘应是俞氏早期聚居地,后来因一些原因散居了,南埭圩是其中一支。当然,这只是推测。笔者在查阅相关资料时看到,有人居然因“俞”与“余”同音,把俞塘考证为沈约故里余坞村,连这样的想象都会有,俞塘是不是俞氏的故居地就更值得探究了。昨天,笔者又看俞塘桥上字堂的照片,终于读出关键文字“峕大明正德……癸酉口月十七日口口重建”虽然不是期望中的宋元铭文,但可知此桥在明正德年间(1506~1521)就已是重建。笔者还打听到,30多年前被拆掉的俞塘桥石构件还在桥附近的河道中,不知将来此桥还能否修复重现,到那时,从打捞起的石构件中可获得更多信息。笔者新看到一张老地图,内中把俞塘的这座桥标注为“俞公桥”,此桥会不会是俞氏的某位先人捐资修缮的呢?

民国地图中的俞公桥

两张旧照片,揭示了一座隐匿了的古桥,又翻开了俞塘的历史,还探寻了德清望族俞氏聚居地。看来已知的历史是粗线条的,细节隐藏在民间。